種姓制度(種姓制度四個等級)

xj

2023-03-25

xj

2023-03-25

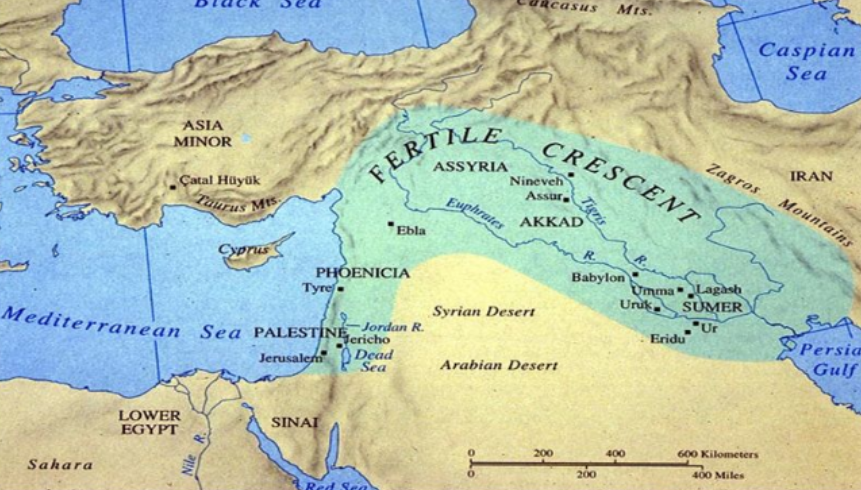

“種姓”一詞原為“宗族”之意 ,后來隨佛教傳入中國,有時被轉用來稱呼瓦爾那 。然而到19世紀西學東漸以后,“種姓”又成為“caste”的中文翻譯 。

于是,在中文世界出現用詞混淆的情況:“種姓”既可以是指印度教經典所敘述的“vārna”(即瓦爾那,原義是顏色),也被用來指涉實際生活中運作的“Jāti”(即種姓制度)。

印度種姓制度源于印度教,又稱瓦爾納制度,是在后期吠陀時代形成的,具有3000多年歷史。這一制度將人分為4個等級,即婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。

種姓制度是一種以宗教為中介的分工制度,這種制度是世襲的,雇主與雇員的關系是世襲的。這種制度有趣的地方是:同一種工作,如果只是自己偶爾在家中做做的話,則不像專業那么有污染性;同一種工作,在不同地區,態度也不一樣。

例如理發師,在印度南部,因為要負責喪禮事情,所以極度不潔;但在印度北部,因為不用負責喪禮事情,地位較高。

擴展資料

種姓制度

它是古代世界最典型、最森嚴的等級制度,并且種姓制度下的各等級世代相襲。

四個等級在地位、權利、職業、義務等方面有嚴格的規定:

第一等級婆羅門主要是僧侶貴族,擁有解釋宗教經典和祭神的特權以及享受奉獻的權利,主教育,受眾剎帝利,負責壟斷文化教育和報道農時季節以及宗教話語解釋權;

第二等級剎帝利是軍事貴族和行政貴族,婆羅門思想的受眾,他們擁有征收各種賦稅的特權,主政軍,負責守護婆羅門階層生生世世;

第三等級吠舍是普通雅利安人,政治上沒有特權,必須以布施和納稅的形式來供養前兩個等級,主商業;

第四等級首陀羅絕大多數是被征服的土著居民,屬于非雅利安人,由伺候用餐、做飯的高級傭人和工匠組成,是人口最多的種姓。被認為低賤的職業。在種姓制度中,來自不同種姓的父母雙方所生下的后代被稱為雜種姓。

印度種姓制度究竟是什么?印度種姓制度來源于印度教,至今已有3000多年歷史。種姓制度將印度人由上到下分成四個等級,分別是:婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅。此外,還有一個位列種姓之外的龐大群體叫“達利特”,也就是所謂的賤民。從表面來看,種姓制度好像與階級有關,比如婆羅門、剎帝利是上層階級,吠舍、首陀羅是中下層階級。可事實上,種姓與階級卻不能完全劃等號。

種姓不是階級

階級的定義是指在社會關系中處于不同地位人群的集團,其中最主要的劃分依據就是權力和財富。比如貴族階級,平民階級,富人階級,中產階級等等。可是在印度,出身婆羅門的人也有許多窮困潦倒,出身首陀羅的人也有不少家財萬貫。婆羅門中沒受過教育的人也比比皆是,首陀羅中受過高等教育的人也并不罕見。這些特征在現代印度社會中表現得尤為明顯,因此將種姓定義成是社會階級并不正確。

種姓不是膚色

種姓制度最初是隨雅利安人入侵印度而創立的社會制度。雅利安人膚色較白,而印度原住民達羅毗荼人膚色較黑。作為統治階層的雅利安人位居最上層的種姓,而作為被統治的達羅毗荼人位居最下層的種姓。因此在種姓制度創立之初,光看膚色就能大致判斷出一個人的種姓等級。可是隨著時間的推移,雅利安人與達羅毗荼人的膚色界限逐漸變得模糊。因此以膚色作為依據就完全不可靠了。一個皮膚白皙的婆羅門,并不比一個皮膚黝黑的婆羅門有更高地位。同樣,一個膚色較黑的首陀羅與膚色較白的首陀羅也沒什么區別。不過,下層種姓出身,但膚白貌美的女子還是有很大機會可以嫁給上層種姓男子,從而提高整個家族的地位。反之,上層種姓女子則無論什么情況都不允許嫁給下層種姓男子。

種姓不是職業

根據印度古代文獻《梨俱吠陀》中的記載,創造之神梵天創造了原人普魯沙,并用原人的身體創造出了四種不同等級的人類。原人的嘴產生了第一等級的“婆羅門”,他們負責掌管宗教文化和祭祀,享有最崇高的地位;原人的胳膊產生了第二等級的“剎帝利”,他們負責軍事、戰爭以及管理國家;原人的大腿產生了第三等級的“吠舍”,他們是普通的平民,從事農、牧、工、商等職業;原人的雙足產生了第四等級的“首陀羅”,他們是社會的底層,從事各種重體力勞動,不享有任何政治權利。至于被排除在種姓制度之外的賤民“達利特”,則被視為是“不可接觸者”。因此按照《梨俱吠陀》中的說法,種姓制度似乎與職業密不可分。

可事實上,早在上千年前,種姓與職業間的鴻溝就已經填平。到了現代社會,種姓與職業已沒什么明顯關聯。婆羅門出身的在經商,吠舍出身的在從軍都是很常見的現象。至于印度的政府部門中更是充斥著各個不同種姓,高種姓成為低種姓下屬的情況早已被大家所接受。現代社會新出現的諸多職業也遠遠超過了古人對職業的定義,更無法用種姓來甄別。此外,印度不同地區對種姓與職業的定義又不一樣,比如農業在南印度屬低種姓,而在北印度則一般屬于高種姓。

種姓究竟是什么?

綜上所述,種姓不是階級,不是膚色,不是職業,那么種姓究竟是什么?時至今日,這個問題已變得越來越模糊,哪怕詢問一個信奉印度教的印度人,恐怕也難以回答上來。印度德里大學教授、社會人類學家斯利尼瓦斯教授對種姓做了這樣的定義:“種姓是一個世襲的、內婚制的、通常又是地方性的集團,這些集團同世襲的職業相聯系,在地方種姓等級體制中占據特定的地位。”

斯利尼瓦斯教授的這一觀點得到了許多人的認同,但也有一些印度專家認為,種姓的核心其實就在于“潔凈”與“不凈”的宗教觀念。許多人稱“達利特”為賤民,可達利特的真正定義是“不可接觸者”。如果僅僅是身份低賤,那么從事低賤職業應該沒什么問題,可達利特被高種姓認為是無比骯臟、嚴禁接觸的人。假設一個婆羅門出身的人身陷絕境,如果有一個乞丐對他施救,那他應該心懷感激。可如果對方是一個有正當職業的達利特,那么這個婆羅門就該寧死也要拒絕施救,否則他就會被達利特所污染,自己也會成為達利特。

進入現代社會后,印度早已在法律上明文規定廢除種姓制度。然而留在人們心中的種姓觀念卻至今仍難以徹底改變。

參考文獻:《種姓與印度教社會》

[img]種姓制度到底是什么 有什么等級1、種姓制度是以統治階層為中心,劃分出許多以職業為基礎的內婚制群體,是一種以血統論為基礎的社會體系,又稱賤籍制度。印度種姓制度源于印度教,又稱瓦爾納制度。這一制度將人分為4個等級,即婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅和達利特。

2、第一等級婆羅門主要是僧侶貴族,擁有解釋宗教經典和祭神的特權以及享受奉獻的權利,主教育,受眾剎帝利,負責壟斷文化教育和報道農時季節以及宗教話語解釋權;

3、第二等級剎帝利是軍事貴族和行政貴族,婆羅門思想的受眾,他們擁有征收各種賦稅的特權,主政軍,負責守護婆羅門階層生生世世;

4、第三等級吠舍是普通雅利安人,政治上沒有特權,必須以布施和納稅的形式來供養前兩個等級,主商業;

5、第四等級首陀羅絕大多數是被征服的土著居民,屬于非雅利安人,由伺候用餐、做飯的高級傭人和工匠組成,是人口最多的種姓。被認為低賤的職業。在種姓制度中,來自不同種姓的父母雙方所生下的后代被稱為雜種姓

種姓制度是什么?印度的種姓制度將人分為四個不同等級:婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。婆羅門即僧侶,為第一種姓,地位最高,從事文化教育和祭祀;剎帝利即武士、王公、貴族等,為第二種姓,從事行政管理和打仗;吠舍即商人,為第三種姓,從事商業貿易;首陀羅即農民,為第四種姓,地位最低,從事農業和各種體力及手工業勞動等。后來隨著生產的發展,各種姓又派生出許多等級。除四大種姓外,還有一種被排除在種姓外的人,即“不可接觸者”或“賤民”。他們的社會地位最低,最受歧視,絕大部分為農村貧雇農和城市清潔工、苦力等。

種姓制度已經有三千多年的歷史,早在原始社會的末期就開始萌芽。后來在階級分化和奴隸制度形成過程中,原始的社會分工形成等級化和固定化,逐漸形成嚴格的種姓制度。

種姓是世襲的。幾千年來,種姓制度對人們的日常生活和風俗習慣方面影響很深,種族歧視至今仍未消除,尤其廣大農村情況還比較嚴重。

獨立后,印度政府采取了很多措施來消除種姓歧視。首先是制定了有關法律規定。1948年國會通過了廢除種姓制度的議案。后來憲法和各邦法律也都做出相應規定,保護低級種姓利益。政府還在教育、就業、福利等方面對低級種姓者提供大量幫助。

隨著社會的進步,印度的種姓制度也在發生變化。如種姓制度中的內部通婚制受到沖擊,如高種姓的女子現在也同低種姓的男子通婚了。人們對職業的看法也有所改變,衡量職業高低不再以宗教思想為基礎,而以金錢、權力為基礎。在城市里,各種姓人們之間加強了來往與交流。

什么是種姓制度呢?種姓制度對印度社會發展、民族文化、民族心理產生深刻的影響。種姓制度把印度人分為職業世襲、內部聯姻和排斥外人的社會集團,造成印度社會階層的隔離,阻礙了社會成員的流動。

一方面使下層勞動群眾備受壓迫和歧視,對所從事的工作缺乏興趣,缺乏創造性,缺乏民族凝聚力,延緩社會發展的進程。另一方面,在經濟文化落后的古代,使印度人產生安于現狀的平和心態,有利于維持統治,維持社會安定。

種姓制度并非一套絕對的社會階層,而是借由許多不同的標準建立起來的一套相對階序,這些標準諸如:是否吃素、是否殺牛以及是否接觸尸體等等……這些標準背后的核心概念是一套“潔凈與不潔”的價值觀,然而該價值觀卻受到實際生活中的權力關系影響。

為此,古代印度的婆羅門發展出一套稱為“瓦爾那”的分類架構,作為解釋并簡化整個制度的方式。因此,這兩套思維方式大致構成整個種姓制度的主要概念。潔凈與不潔。潔凈與不潔是種姓制度的核心觀念,其依循的原則主要有二:一種是時效性,一種是互補性?。

什么是種姓制度?種姓制度

種姓制度曾遍布于印度及南亞其他地區,其中古印度的瓦爾納制度被稱為代表。種姓在梵語中被叫作“瓦爾納”,譯為顏色和品質。因此,種姓制度又被稱為瓦爾納制度。大約于公元前900至公元前700年,瓦爾納制度正式形成,被稱為古代社會最為嚴厲的等級制度,體現了古印度的宇宙觀、宗教以及人際關系。

古代印度人將瓦爾納制度分為四個種姓:婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。一等人婆羅門是整個印度社會中地位最高的種姓,擔任祭司、占卜禍福以及掌握神權;二等人剎帝利為軍事貴族,掌握國家軍事行政大權;三等人吠舍是印度社會最普通的勞動者,從事農業、商業和手工業,他們不僅要繳納賦稅以供養不從事任何生產的婆羅門和剎帝利,政治上也沒有自由;四等人首陀羅大部分是被征服的土著居民,屬于非雅利安人,他們從事農、牧、漁、獵等業以及當時一切被認為低賤的職業,沒有人身自由,是真正的奴隸。四個種姓之間嚴禁通婚,職業世襲。除這四個種姓之外還有一種不可接觸者,又稱為賤民。森嚴的等級制度往往以法典形式執行頒布,被稱為《摩奴法典》,這部法典對各等級的衣食住行都有明確規定,以保護兩個高級種姓婆羅門和剎帝利的切身利益。

盡管現在的印度在憲法中已經廢除了種姓制度,法律也規定人人平等,但種姓制度對印度社會特別是落后地區仍然有很大影響。人數不到國家總人數百分之四的高級種姓婆羅門在國會中擁有近半數的席位。

以上就是網站小編空城舊憶據網絡最新關于“種姓制度(種姓制度四個等級)”報道資料整理發布相關事件細節!轉載請注明來

來探秘,本文標題:種姓制度(種姓制度四個等級)

本文地址:

/qiwenyishi/1841.html

標簽: 種姓制度(種姓制度四個等級)

- 上一篇:

- 下一篇: 我國第一部有聲影片是(我國第一部有聲影片叫什么)

- 熱門文章

- 隨機tag

-

獨一無二的近義詞(獨一無二的近義詞是什么 周瑜打黃蓋一個愿打一個愿挨是什么意思 中國最成功拍攝電影(中國拍成電影的文學作 賣小吃小飾品的利潤都很高 中國最火的短裙(今年流行什么樣的短裙圖片 最恐怖的鬼片排名第一名(最恐怖的鬼片前十 金國是現在的什么地方 世界第一輛能潛水的汽車sQuba能潛入1 中國最底工資是多少(中國最低基本工資是多 常住人口數為618人(國土面積0.44平 單刀直入是什么生肖(單刀直入是什么生肖標 一言九鼎(一言九鼎的時代里 qq頭像換不了(怎樣換頭像) 12星座誰最丑(12星座誰最丑最胖) 木乃伊會動嗎 世界上最火的種菜(最近很火的種菜) 端午節安康圖片問候語 鳳凰女和鳳凰男有什么區別嗎? 英文網名帶翻譯(高級的英文網名) 詭異圖片(詭異圖片真實) 中國最安全的小車(中國最安全的小車排名) 76年唐山大地震是陪葬的簡單介紹 公司名稱測兇吉(免費查公司名稱吉兇) 受刑者受萬蟲撕咬至死(傳聞由妲己發明)