挖秦始皇陵死了多少專家(秦始皇陵其實已經空了)

xj

2023-07-07

xj

2023-07-07

中國是一個千年文明古國,歷史底蘊很深,歷朝歷代的封建帝王都非常重視死后的生活,因而每個帝王都耗費心思從很早開始就為自己身后的陵寢做考慮。

其中最著名的君王陵墓,還要屬中國歷史上的第一位皇帝,嬴政秦始皇的陵寢。

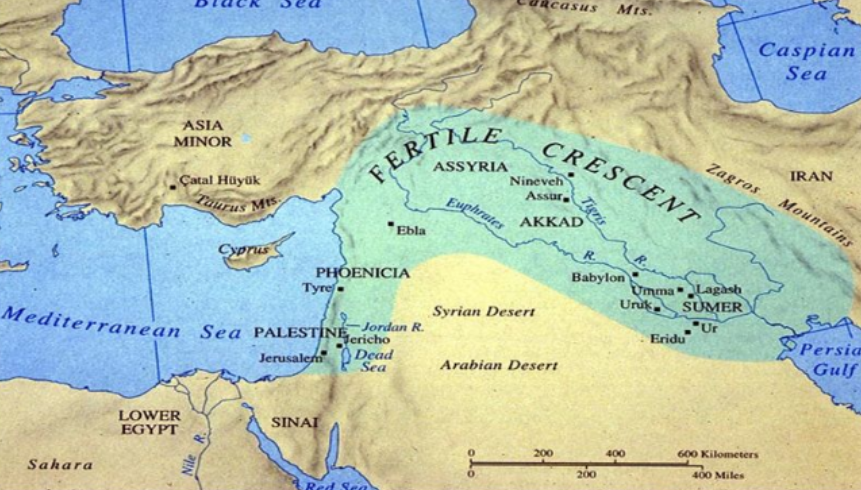

秦始皇陵的發現,到現在為止都是一個震驚世界的事情,而據說秦始皇陵的規模竟然是故宮的80倍,故宮去過的朋友們應該都有印象,規模之大也是讓人感到震驚的,難以想象八十個故宮那么大到底有多宏偉。

而且那時候建造這個陵墓差不多就用了38年,里面的文物數量更加難以想象,從已經出土的那些文物,比如說兵馬俑就可以感受的到,就這些陪葬品就讓世界震驚到,那么秦始皇陵想必價值更加驚人。

那么為什么已經知道了皇陵的價值,且也早已摸清皇陵的具體位置,國家卻遲遲不肯開挖呢?

這個問題還要從上世紀的五十年代起我國興起的一陣考古風說起,上個世紀的五十年代以后,我國的實力發展迅速,國家進行了大規模的建設工作,基建搭樓,一切都朝著新氣象發展。

而隨著大規模的開發,一個又一個驚天秘密也隨著被發現。就在國家開發建設的時候,無意發現了多個古代陵寢,大批地下保存千百年的稀世珍寶先后出土,讓人瞠目結舌。也正因為這樣的無意,那陣子全國都掀起了一股考古風。

全國各地紛紛上報考古新成果,考古專家們也都忙得不亦樂乎,除了喜悅以外,更多面臨而來的問題,卻讓考古專家們紛紛望而卻步,究竟是什么問題呢?

舉個例子,1972年在湖南長沙這個地方發現了馬王堆,挖掘出了一具千年女尸就是辛追夫人,辛追夫人剛被挖掘的一瞬間,專家們都震驚了,女尸歷經千年竟然都沒有腐爛,皮膚表面光澤依舊,仿佛穿越時空一般。

但一陣吃驚過后,卻都讓專家們傻眼了,就在一瞬間,女尸突然失去光澤,開始發黑,奇跡般的一幕竟是過眼云煙,這讓在場的專家都比捶胸頓足,懊悔沒有辦法將辛追夫人完好的保存下去。

也正是因為這件事情以后,專家們都紛紛開始考慮一個問題,考古挖掘帶來的研究價值固然重要,但若是沒有技術手段維護文物的原貌,那就違背考古最開始用來保護文物的目的了。

1974年秦始皇陵被發現以后,全國各地,議論紛紛,在摸清皇陵的具體位置與規模以后,挖還是不挖成了最讓人關注的問題。

當時的技術水平還不是很成熟,專家們當然不敢隨便妄動,畢竟是一個舉世矚目的大發現。所以說,技術不夠好是導致皇陵沒有被挖的重要原因。

就因為這樣一個難以預料的失誤,專家們更多的考慮到了文物的保護問題。畢竟對皇陵進行挖掘的初始原因只有兩個,一個是因為陵墓被破壞,本著挖掘出土進行保護的目的才會進行開挖,另一個就是陵墓以及里面的陪葬品具有重大的研究意義。

前者出去被動的目的,過程中造成的損失不可計量,而后者則屬于主動行為。如果要對秦始皇陵進行開挖,那么應該是屬于后者,處于研究的目的。

但是后者進行的前提就是一定要有足夠的技術能力和研究能力,若是沒有這個能力就會造成文物無法原樣保存,何況是秦始皇陵這樣一個舉世矚目的考古案例,那么其研究意義將大打折扣,這樣一來不僅得不償失,還會造成巨大的損失。

所以出自對文物最大保護角度來說,開挖秦始皇陵面臨的難度,以及后果難以預估,與其破壞它,倒不如像現在這樣讓它可以保存在地下,以上就是陵墓到現在都沒有被挖的一個原因。

那么很多人就會提到,如果七八十年代的考古技術不夠成熟的話,那么發展到四十多年的今天,技術應該相對成熟了,那為什么至今為止也沒有對皇陵開挖呢?

這就是今天要說的第二點原因,秦始皇陵規模之大,開挖將耗費大量人力財力,非常勞民傷財,大家從上文的介紹就可以知道一二了,秦始皇陵的大小差不多等于80個天安門故宮那么大,當時建造花費了當時成千上萬的勞動力苦干38年才建成,即便是在科技發達的今天,據說至少也得花上十幾年的時間才能徹底挖掘完成,就更不用說其中的人力財力損失了。

因此重視經濟發展的現在,人民群眾的利益是第一位,國家也不會勞民傷財,耗費大量的精力去挖掘一個古墓,除此之外當然還有一些民間流傳的原因,關于這方面的原因大家肯定也有聽說很多,無非就是一些古墓內部有機關,貿然開挖可能會喪命之類的傳說,但是這種說法是真是假,至今也沒有得到證實,所以大家還是不要輕易聽信外界的說法,應該要有個人的判斷能力。

[img]秦始皇陵已被發現44年,為何無人敢挖,專家在害怕什么東西?秦始皇陵結構非常的奇特,里面的空氣也和外界相差非常的大,里面的很多文物一旦被暴露出來就會灰飛煙滅,專家害怕破壞了秦始皇陵里面的寶物,害怕這些沒有出土的文物在得不到發掘的前提之下就全部消失不見了,這樣是非常的得不償失的,所以還不如不要去挖掘它。

秦始皇陵的地底下面有很多的水銀和金屬,匯聚在一起就像海一樣。如果專家貿然進去挖掘的話,可能會導致秦始皇陵被破壞掉,這樣的結果不是任何一個人愿意看到的。所以在不能保證能夠正確的發掘秦始皇陵的前提之下,沒有任何一個專家敢輕易的去挖掘它。

其實不是沒有人想過,就算想過,也遭到了阻擋。曾經有很多專家申請過去挖掘秦始皇陵,但是遭到了很多的阻擋,最終沒有成功。在沒有十足的把握之下,在現在的技術還不夠發達的前提之下,任何一個人都沒有權力去挖掘秦始皇陵,這是對秦始皇陵的一種保護。

秦始皇曾經說在自己死了以后,也會一直以自己的龍魂來守護著自己的子民千秋萬代的。由此可見,秦始皇是一位多么好的帝王啊,他為萬千子民做了很多的貢獻,也為歷史做了很多的貢獻。他是一個值得人人贊頌的好帝王,我們就更加不應該去挖掘他的陵墓了。

秦始皇陵是世界上迄今為止結構最為奇特,規模也最為龐大的陵墓了。它的復雜程度不是我們能夠想象的,這就導致了很多專家望而卻步了。專家們陷入了想又不想的復雜情緒中,珍貴的東西要我們共同來維護,在不能想到辦法解決這些難題之前,讓我們先將它保護起來吧。

當初修建秦始皇陵的工匠真的被殉葬了嗎?古代皇帝死后,各種陪葬品金銀珠寶更是不可或缺的,這時候皇帝就面臨一個問題,陵墓里面這么多的寶貝肯定會被人盜走,而能夠知道陵墓地宮入口的,基本上都是參與修建陵墓的工匠們,皇帝真的會殺死這些工匠們來防止陵墓被盜嗎?

畢竟工匠是親自參與了陵墓的修建工作,他們很清楚陵墓地宮入口在哪里,如果不殺了這些工匠,他們很可能會盜挖陵墓或是告訴其他人地宮入口,來幫助他人盜取陵墓。

歷史上最有名坑殺工匠的皇帝是秦二世。秦始皇被埋葬進驪山大墓之后,秦二世下令將當時的工匠全部誅殺于地宮內,如今考古學家在地宮內發現大規模的15-30歲左右的尸體,這極有可能就是當時修建的工匠。

當然,歷史上除了像秦二世如此暴躁殘忍的帝皇終究是少數。其實一般陵墓修建的時間跨度較長,很多歷時數十年,比如秦始皇的驪山大墓就歷時40多年,在修建過程中,工匠會換了一批又一批,而且很多工匠只是在外圍從事簡單勞作,并沒有進入地宮內部,沒有掌握地宮的核心結構和路線圖。因此,一般的皇帝只會誅殺那些最后一批進入地宮,掌握地宮詳細進出口和布設機關的工匠。

同時,隨著歷史進步,儒家思想深得統治者之心,帝王講究好生之德,坑殺工匠的事少了很多。比如到了清朝,為了兼具保密和顧全匠人的性命,在地宮修建的關鍵和秘密處大量征集聾啞人為工匠。如此一來,陵墓修建完成后,聾啞匠人不會泄露秘密,當然得以保全性命。當然,這樣也不能萬無一失,比如在慈禧陵墓修建中,就有正常人陰差陽錯地充當了工匠。據了解最后盜墓賊進入慈禧地宮時還是依仗這名工匠。

一代天驕成吉思汗死后,參與修建陵墓的數千工匠同樣被活埋殺死了。這還不夠,負責殺死工匠的400多士兵們回到京城后,同樣被滅口了,至此再也沒有人知道鐵木真的陵墓在哪里,現在的考古學家盡管費了很大力氣,仍舊一無所獲。

挖秦始皇陵死了多少專家秦陵的結構是由地表下面的地宮和地表上面的墳構成的,人們最關注的首先是隨葬寶物的地宮。可挖出地宮,那總得先得挖掉地面上的墳。如果挖掉墳,既不能用炸藥炸,還不能用推土機推,更不能用挖掘機掏。也就是不能快挖,只能慢慢挖,否則挖壞了文物算誰的?一點點挖,就需要漫長的時間,就要歷經春夏秋冬,就要避風遮雨,就要像挖兵馬俑坑那樣,先搭個大棚,既有利發掘,又可以保護出土物。

今天給復旦大學歷史大道總裁班開中國古代銅器文化講座,告訴學員今天是個特殊的日子,即每年6月的第二個周末是世界遺產日。不少學員在“噢”、“是嗎”的一片共鳴中也告訴我,今天要挖秦始皇陵兵馬俑了,下午要直播的。我說早上來上課的路上在《新民晚報》上剛看到消息,還說我上周給本科生上《考古與人類》的通識教育課正好也講到《為什么不挖秦始皇陵》章節。講座結束我中午回到辦公室,見臺上放著一包特快專遞,是山東畫報出版社的小鄭編輯發來的。她前兩天來電話通知我,我寫的那本正在她手上編輯的《考古不是挖寶》一書的清樣出來了,要我通讀一遍,看還有沒有要調整修改的地方。書中有一節恰好寫到《開啟秦陵:成本與代價》,我找到的原因有七八個,簡編濃縮一下,羅列如下,算是給今天的一號兵馬俑坑第三次發掘湊個閑趣:

?

網絡配圖

一、能不能建造一個跨度500米以上的大棚?

先看第一個不能挖的前提,即秦始皇陵的封土也就是民間說的墳有多大規模?《漢書·楚元王列傳·附劉向傳》上說:“其高五十丈,周回五里有余。”秦時一尺約為現代23厘米,五十丈即約115米。秦時一里為414米,五里約為2070米,這大概就是秦始皇陵當初的規模。可是經過兩千多的自然的侵蝕和人為的剝削,現存的封土比原來的封土縮小了。前幾年秦俑考古隊為了了解原來封土堆積的實際大小,進行過鉆探。發現原來的封土基礎部分,近似方形。周長與《漢書》說的“周回五里有余”的數據相近,為2000米,南北長515米,東西寬485米。這樣的話,我們在發掘前首先應當建造一個跨度不能小于500米的保護大棚,如果不能建造500米跨徑的大棚,挖掘秦陵簡直就是不可能的。

眾所周知,秦陵的結構是由地表下面的地宮和地表上面的墳構成的,人們最關注的首先是隨葬寶物的地宮。可挖出地宮,那總得先得挖掉地面上的墳。如果挖掉墳,既不能用炸藥炸,還不能用推土機推,更不能用挖掘機掏。也就是不能快挖,只能慢慢挖,否則挖壞了文

關于秦陵的資料1987年根據文化遺產遴選標準C(I)(III)(IV)(VI)被列入《世界遺產目錄》

世界遺產委員會評價:

毫無疑問,如果不是1974年被發現,這座考古遺址上的成千件陶俑將依舊沉睡于地下。秦始皇,這個第一個統一中國的皇帝,歿于公元前210年,葬于陵墓的中心。在他陵墓的周圍環繞著那些著名的陶俑。結構復雜的秦始皇陵是仿照其生前的都城咸陽的格局而設計建造的。那些略小于人形的陶傭形態各異,連同他們的戰馬、戰車和武器,成為現實主義的完美杰作,同時也保留了極高的歷史價值。

簡介:

秦始皇陵位于陜西省西安市以東30公里的驪山北麓(另兩資料分別為:秦始皇陵位于臨潼以東5千米處的下河村。秦始皇陵位于西安市以東35公里的臨潼區境內,),它南依驪山的層戀疊嶂之中,山林蔥郁;北臨逶迤曲轉、似銀蛇橫臥的渭水之濱。高大的封冢在巍巍峰巒環抱之中與驪山渾然一體,景色優美,環境獨秀。

秦始皇是中國歷史上一位杰出的政治家,姓蠃名政,秦莊襄王之子,公元前259年出生于趙國京都邯鄲,公元前246年13歲即立為秦王,22歲加冕親政。自公元前236年至公元前221年的15年中,秦國先后滅掉了韓、趙、魏、楚、燕、齊六個諸侯國,徹底結束了戰國群雄割據的歷史,在血與火中,建立了中國歷史上第一個統一的、多民族、中央集權制的封建王朝——秦王朝。“秦皇掃六合,虎勢何雄哉;揮劍決浮云,諸侯盡西來。”秦始皇——這位叱咤風云的曠世君主,不僅為后人留下了千秋偉業,還留有這座神秘莫測的皇家陵園。

據史書記載,秦始皇贏政即位的次年即開始修陵園。到公元前208年完工,歷時39年。(另兩資料:一、他在位37年,而為其修建陵墓的時間就長達36年;二、秦始皇陵于秦始皇即位起開工修建,前后歷時38年之久)。當時的丞相李斯為陵墓的設計者,由大將軍章邯監工。共征集了72萬人力,動用修陵人數最多時近于80萬,幾乎相當于修建胡夫金字塔人數的8倍。

秦始皇陵是中國歷史上第一個皇帝陵園。其巨大的規模、豐富的陪葬物居歷代帝王陵之首,是最大的皇帝陵。陵園按照秦始皇死后照樣享受榮華富貴的原則,仿照秦國都城咸陽的布局建造,大體呈回字形,陵墓周圍筑有內外兩重城垣,陵園內城垣周長3870米,外城垣周長6210米,陵區內目前探明的大型地面建筑為寢殿、便殿、園寺吏舍等遺址。據史載,秦始皇陵陵區分陵園區和從葬區兩部分。陵園占地近8平方公里, 建外、內城兩重,封土呈四方錐形。秦始皇陵的封土形成了三級階梯,狀呈覆斗,底部近似方型,底面積約25萬平方米,高115米,但由于經歷兩千多年的風雨侵蝕和人為破壞,現封土底面積約為12萬平方米,高度為87米(另一資料:陵園初高120米,“高大若山”,后經風化侵蝕及人為破壞,降低了40多米)。整座陵區總面積為56.25平方公里。建筑材料是從湖北、四川等地運來的。為了防止河流沖刷陵墓,秦始皇還下令將南北向的水流改成東西向。

陵園的南部有一個土冢,高43米。筑有內外兩道夯土城墻。內城周長3890米,外城周長6249米,分別象征皇城和宮城。在內城和外城之間,考古工作者發現了葬馬坑、陶俑坑、珍禽異獸坑,以及陵外的人殉坑、馬廄坑、刑徒坑和修陵人員的墓室。已發現的墓坑有400多座。

秦始皇陵的冢高55.05米,周長2000米。經調查發現,整個墓地占地面積為22萬平方米,內有大規模的宮殿樓閣建筑。陵寢的形制分為內外兩城。內城為周長2525.4米的方形,外城周長6264米。秦始皇陵的規模之大遠非埃及金字塔所能比。

秦始皇帝陵是中國第一座皇家陵園,在中國近百座帝王陵墓中,以其規模宏大,埋藏豐富著稱于世。1956年陜西省人民政府公布為省級重點文物保護單位,1961年,被中華人民共和國國務院公布第一批重點文物保護單位,1987年,聯合國教育、科學文化組織,把秦始皇帝陵列入世界文化遺產保護目錄,成為全人類共同的財富。2002年秦始皇陵榮膺國家AAAA級旅游景區。

古埃及金字塔是世界上最大的地上王陵,中國秦始皇陵是世界上最大的地下皇陵。

秦王朝是中國歷史上輝煌的一頁,秦始皇陵更集中了秦代文明的最高成就。秦始皇把他生前的榮華富貴全部帶入地下。秦始皇陵地下宮殿是陵墓建筑的核心部分,位于封土堆之下。《史記》記載:“穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官,奇器異怪徙藏滿之。以水銀為百川江河大海,機相灌輸。上具天文,下具地理,以人魚膏為燭,度不滅者久之。”考古發現地宮面積約18萬平方米,中心點的深度約30米。陵園以封土堆為中心,四周陪葬分布眾多,內涵豐富、規模空前,除聞名遐邇的兵馬俑陪葬坑、銅車馬坑之外 ,又新發現了大型石質鎧甲坑、百戲俑坑、文官俑坑以及陪葬墓等600余處,數十年來秦陵考古工作中出土的文物多達10萬余件。在陵園里設立有多處文物展臺,展示了秦陵近20年來出土的部分文物;布置有水道展區,重現當年陵園內科學周密的排水設施;相信隨著考古工作的進展,肯定還會有更大的意想不到的發現。

在凝重的綠色和高大的墓冢之間,為了讓游客身臨其境的感受王者的尊榮、王者的威儀,秦始皇陵上演有大型的“重現的儀仗隊——秦始皇守陵部隊換崗儀式”表演和集“聲、光、電”于一體的秦始皇陵陵區、陵園、地宮沙盤模型展示,再現了兩千多年前神秘陵園的壯觀場景,展示了數十年來的考古成果,生動直觀地揭示秦陵奧秘,展示其豐富內涵。

秦始皇陵是中國歷史上第一座帝王陵園,是我國勞動人民勤奮和聰明才智的結晶,是一座歷史文化寶庫,在所有封建帝王陵墓中以規模宏大、埋藏豐富而著稱于世。

據《史記·秦始皇本紀》記載,陵墓一直挖到地下的泉水,用銅加固基座,上面放著棺材……墓室里面放滿了奇珍異寶。墓室內的要道機關裝著帶有利箭的弓弩,盜墓的人一靠近就會被射死。墓室里還注滿水銀,象征江河湖海;墓頂鑲著夜明珠,象征日月星辰;墓里用魚油燃燈,以求長明不滅……

秦始皇陵共發現10座城門,南北城門與內垣南門在同一中軸線上。墳丘的北邊是陵園的中心部分,東西北三面有墓道通向墓室,東西兩側還并列著4座建筑遺存,有專家認為是寢殿建筑的一部分。秦始皇陵集中體現了“事死如事生”的禮制,規模宏大,氣勢雄偉,結構舒特。

陵墓地宮中心是安放秦始皇棺槨的地方,陵墓四周有陪葬坑和墓葬400多個,范圍廣及56.25平方公里。主要陪葬坑有銅車、馬坑、珍禽異獸坑、馬廄坑以及兵馬俑坑等,歷年來已有5萬多件重要歷史文物出土。1980年發掘出土的一組兩乘大型的彩繪銅車馬——高車和安車,是迄今中國發現的體形最大、裝飾最華麗,結構和系駕最逼真、最完整的古代銅車馬,被譽為“青銅之冠”。

兵馬俑坑是秦始皇陵的陪葬坑,位于陵園東側1500米處。1974年春被當地打井的農民發現。由此埋葬在地下兩千多年的寶藏得以面世,被譽為“世界第八奇跡”。為研究秦朝時期的軍事、政治、經濟、文化、科學技術等,提供了十分珍貴的實物資料,成為世界人類文化的寶貴財富。兵馬俑坑現已發掘3座,俑坑坐西向東,呈“品”字形排列,坑內有陶俑、陶馬8000多件,還有4萬多件青銅兵器。

坑內的陶塑藝術作品是仿制的秦宿衛軍。近萬個或手執弓、箭、弩,或手持青銅戈、矛、戟,或負弩前驅,或御車策馬的陶質衛士,分別組成了步、弩、車、騎四個兵種。在地下坑道中的所有衛士都是面向東方放置的。據鉆探得知共有三個陪葬坑,其中1974年發現的一號坑最大,它東西長230米,南北寬62米,深5米左右,長廊和11條過洞組成了整個坑,與真人馬大小相同、排成方陣的6000多個武士俑和拖戰車的陶馬被放置在坑中。在一號坑的東北約20米的地方是在1976年春天發現的二號坑,它是另一個壯觀的兵陣。南北寬84米,東西長96米的二號坑,面積9216平方米,建筑面積為17016平方米。二號坑內有多兵種聯合陣容,包括步兵、車兵、騎兵和弩兵等。二號坑西邊是三號坑,1989年10月1日才開始允許游客參觀。南北寬24.5米,東西長28.8米的三號坑面積為500多平方米。三號坑經有關專家推斷,被認為是用來統帥一、二號坑的軍幕。一乘戰車,68個衛士俑以及武器都保存在坑內。

1974年以來,在陵園東1.5公里處發現從葬兵馬俑坑三處,成品字形排列,面積共達2萬平方米以上,出土陶俑8000件、戰車百乘以及數萬件實物兵器等文物。其中一號坑為“右軍”,埋葬著和真人真馬同大的陶俑、陶馬約6千件;二號坑為“左軍”,有陶俑、陶馬1300余件,戰車89輛,是一個由步兵、騎兵、戰車等三個兵種混合編組的曲陣,也是秦俑坑的精華所在;三號坑有武士俑68個,戰車1輛,陶馬4匹,是統帥地下大軍的指揮部。這個軍陣是秦國軍隊編組的縮影。 1980年又在陵園西側出土青銅鑄大型車馬2乘。引起全世界的震驚和關注, 這些按當時軍陣編組的陶俑、陶馬為秦代軍事編制、作戰方式、騎步卒裝備的研究提供了形象的實物資料。 兵馬俑的發現被譽為“世界第八大奇跡”,“二十世紀考古史上的偉大發現之一”。秦俑的寫實手法作為中國雕塑史上的承前啟后藝術為世界矚目。現已在一、二、三號坑成立了秦始皇陵兵馬俑博物館, 對外開放。

秦始皇陵是世界上規模最大、結構最奇特、內涵最豐富的帝王陵墓之一。秦始皇陵兵馬俑是可以同埃及金字塔和古希臘雕塑相媲美的世界人類文化的寶貴財富,而它的發現本身就是20世紀中國最壯觀的考古成就。它們充分表現了2000多年前中國人民巧奪天工的藝術才能,是中華民族的驕傲和寶貴財富。法國總統希拉克對它的“世界第八奇跡”的贊譽,使秦始皇陵為更多的世人所知。世界文化遺產的桂冠,為秦始皇陵更增光彩。

附錄一:

陵園工程

“秦皇掃六合,虎視何雄哉,刑徒七十萬,起土驪山隈。”

這膾炙人口的詩句出自大詩人李白筆下,它謳歌了秦始皇的輝煌業績,描述了營造驪山墓工程的浩大氣勢。的確,陵園工程之浩大、用工人數之多、持續時間之久都是前所未有的。

陵園工程的修建伴隨著秦始皇一生的政治生涯。當他13歲剛剛登上國王寶座時,陵園營建工程也就隨之開始了。古代帝王生前造陵并非秦始皇的首創。早在戰國時期諸侯國王生前造陵已蔚然成風。如趙肅侯“十五年起壽陵”,還有平山縣中山國王的陵墓也是生前營造的。秦始皇只不過是把國君生前造陵的時間提前到即位初期,這是秦始皇的一點改進。陵園工程修造了30多年一直至秦始皇臨死之際尚未竣工,二世皇帝繼位,接著又修建了一年多才基本完工。

縱觀陵園工程,前后可分為三個施工階段。自秦王即位開始到統一全國的26年為陵園工程的初期階段。這一階段先后展開了陵園工程的設計和主體工程的施工,初步奠定了陵園工程的規模和基本格局。從統一全國到秦始皇三十五年,歷時9年當為陵園工程的大規模修建時期。經過數10萬人9年來大規模的修建,基本完成了陵園的主體工程。自秦始皇三十五年到二世二年冬,歷時3年多是為工程的最后階段。這一階段主要從事陵園的收尾工程與覆土任務。盡管陵墓工程歷時如此之久,整個工程仍然沒有最后竣工。當時歷史上爆發了一次波瀾壯闊的農民大起義。陳勝、吳廣的部下周文率兵迅速打到了距陵園不足數華里的戲水附近(今臨潼縣新豐鎮附近)。面臨大軍壓境、威逼咸陽之勢,二世這位未經風雨鍛煉的新皇帝驚慌失措,召來群臣商討對策。他一幅喪魂落魄的樣子,向群臣發出“為之奈何”的哀求。這時少府令章邯建議:“盜已至,眾疆,今發近縣不及矣,驪山徒多,請赦之,授兵以擊之。”二世當即迎合,并讓章邯率領修陵大軍回擊周文的起義軍。至此尚未完全竣工的陵園工程才不得不中止。

總之,陵園工程由選點設計、施工營造到最后被迫中止,前后長達37~38年之久,在我國陵寢修建史上名列榜首,其修建的時間比埃及胡夫金字塔還要長8年。

附錄二:

秦陵風水的傳說

驪山以它特有的溫泉和風景而聞名于世。西周末年的周幽王與愛妾褒姒曾在這里演出了一場興起烽火戲諸侯的歷史悲劇,從而葬送了西周王朝。相傳秦始皇生前在驪山與神女相遇,游覽當中欲戲神女,神女盛怒之下,朝他臉上唾了一口,秦始皇很快就長了一身的爛瘡。雖然這是一個神話故事,但隱隱約約可以看出秦始皇與驪山似乎有些緣份。他的墓地也選在驪山之旁。秦始皇為什么特別迷戀驪山這塊風水寶地呢?

古人把墓地的選擇看作是一件造福于子孫后代的大事,尤其象秦始皇這個企圖傳之于萬世的封建帝王自然對墓地的位置更加重視。他之所以要安葬在驪山之阿,據北魏時期的酈道元解釋:“秦始皇大興厚葬,營建冢壙于驪戎之山,一名藍田,其陰多金,其陽多美玉,始皇貪其美名,因而葬焉。”酈道元的觀點受到學術界多數學者的肯定。不過也有學者提出過異議,持否定意見的一方認為,秦始皇陵選在驪山之阿一是取決于當時的禮制,二是受“依山造陵”傳統觀念的影響。(見《秦始陵園淵源試探》、《文博》1990年第5期。)現在從風水角度來看秦始皇陵也不失為一塊理想的風水寶地。

早在春秋戰國時期已興起了依山造陵的觀念。后來人們選擇墓地又特點重視依山傍水的地理環境。“立冢安墳,須籍來山去水。”(見《大漢原陵秘葬經》)依山傍水被古人視作最佳風水寶地。至于這個觀念始于何時,無從考起。應該說秦始皇陵是“依山傍水”造陵的典范。秦始皇陵園南依驪山,北臨渭水,這是大家有目共睹的事實。然而在秦始皇陵的東側也有一道人工改造的魚池水。按《水經注》記載:“水出驪山東北,本導源北流,后秦始皇葬于山北,水過而曲行,東注北轉,始皇造陵取土,其地于深,水積成池,謂之魚池也……池水西北流途經始皇冢北。”可見魚池水原來是出自驪山東北,水由南向北流。后來修建秦始皇陵時,在陵園西南側修筑了一條東西向的大壩,壩長1000余米,一般寬40多米,最寬處達70余米,殘高2至8米,它就是人們通常所說的五嶺遺址。正是這條大壩將原來出自驪東北的魚池水改為西北流,繞秦始皇陵東北而過。此外,在陵園東側,在川流不息的溫泉水經過。據《水經注》記載:“在魚池水西南有溫泉水,世以療疾”。《三秦記》曰:“酈山西北有溫泉。”可見當年的溫泉與西北的魚池水相對應。由此不難發現秦始皇陵的風水特點是,南面背山,東西兩側和北面形成三面環水之勢。“依山環水”不正是秦始皇陵特意選擇的風水寶地嗎?

秦代“依山環水”的造陵觀念對后代建陵產生了深遠的影響。西漢帝陵如高祖長陵、文帝霸陵、景帝陽陵、武帝茂陵等就是仿效秦始皇陵“依山環水”的風水思想選擇的。以后歷代陵墓基本上繼承了這個建陵思想。

附錄三:

陵墓內果真有飛雁嗎?

秦地宮內有哪些珍貴的隨葬品?千百年來由此引發了許多神奇的傳說故事。地宮飛雁就是一個十分迷人的傳說。

《三輔故事》記載,楚霸王項羽入關后,曾以三十萬人盜掘秦陵。在他們挖掘過程中,突然一只金雁從墓中飛出,這只神奇的飛雁一直朝南飛去。斗轉星移過了幾百年,到三國時期,(寶鼎元年)一位在日南做太守的官吏名曰張善,一天,有人給他送來一只金雁,他立即從金雁上的文字判斷此物乃出自始皇陵也。這個神奇的傳說有沒有歷史依據?近年來有的學者著文指出:“這雖然是個傳說故事,但說明秦陵內的文物曾經流失于外,并且遠達云南以南。至于說金雁制作精巧,不但好看,而且還能飛,這也是有可能的。因為在春秋時期,著名工匠魯班已經能制造出木雁,在天空中飛翔,直飛到宋國的城上。幾百年后,秦國的工匠能制造出會飛的金雁,這是可信的。”(武伯綸、張文立《秦始皇帝陵》,上海人民出版社1990年3月)那么,這個傳說故事究竟可信不可信?

在中國這個歷史上不甚看重科技的國度內,假若在2200多年前就能制造出會飛的金雁,這在中國科技史乃世界科技史上都是一個罕見的奇跡。然而,金屬飛雁的可信程度確實令國人捏把汗。假若仔細推敲,立即就會看出這個傳說的破綻之處。試想一個金屬物體在空中飛翔并不象放風箏和輕氣球那樣簡單易行。后者由于質量輕,它借助于自然界的風力就可以在空中飛翔,然而對于一個金屬物體來說,它如果沒有機械動力單靠自然界的風力,不要說空中飛行恐怕連起飛這個基本的難題也無法解決。2200年前的中國何以能解決金屬物體的飛行動力問題呢?再進一步分析,假設秦代有能力制作會飛的金雁,那么金雁埋入地宮之后將會不停地自動飛翔,一直在地宮內飛行了近一千個日日夜夜。當項羽打開地宮的墓道時,這個自動飛翔的金雁又沿著地宮的墓道順利地飛出地面,然后又越過秦陵南側數千米高的山峰飛往遙遠的南方。如果這個奇聞不是閑聊文人編造出來的說,那么,金雁的控制與指揮系統恐怕連今天的電腦也望塵莫及了。所以,我們可以肯定說秦陵金屬飛雁的傳說沒有絲毫的可能性,具有現代科技意識的中國人切勿輕信這個傳說了。

金雁傳說的辨誤問題到此應該結束了。然而進一步來說古代文人編造的這個傳說故事在歷史文獻上有沒有一點蛛絲馬跡呢?漢代有關的文獻記載,在司馬遷和班固的記述中有“黃金為鳧雁”的文字,顯然兩位史學大師記載的是墓內有用黃金制作的“鳧雁”,而古代文人很可能由此演義和“創作”了飛雁傳說的故事。

附錄四:

陵墓為何選在驪山之阿?

戰國時期一些國君陵園的營造往往都少不了平面設計圖。秦始皇陵園的營建按理也應該有平面規劃圖,而制圖之前先要選擇墓地。我們知道秦始皇執政于都城咸陽,為什么陵園卻要選在遠離咸陽的驪山之阿?

查閱有關典籍,最早解釋這個問題的是北魏時期《水經注》的作者酈道元。他說:“秦始皇大興厚葬,營建冢壙于驪戎之山,一名藍田,其陰多金,其陽多美玉,始皇貪其美名,因而葬焉”(《水經·渭水注》)。此說在學界延襲千余年,并且被認為是最早的、最權威性的觀點而深信莫疑。《水經注》的解釋單從表面上看似乎不無道理,然而仔細回味起來秦始皇當年作為一個13歲的孩童能否知道藍田的美金與美玉還是個問題。即使知道,當年選擇陵墓位置恐怕也不會按照一個徒具空名的國王個人意志來決定。所以這個問題似乎應該從當時的禮制及陵墓的設計意圖方面尋找答案。

首先,陵墓位置的確立與秦國前幾代國君墓的位置不無關系。秦始皇先祖及太后的陵園葬在臨漳縣以西的芷陽一帶,秦始皇陵園選在芷陽以東的驪山之阿是當時的禮制所決定的,因為古代帝王陵墓往往按照生前居住時的尊卑、上下排列。《禮記》、《爾雅》等書記載。“南向、北向、西方為上”。“西南隅謂這奧,尊長之處也”。東漢《論衡》一書記載得更明白了:“夫西方,長者之地,尊者之位也,尊者在西,卑幼在東……夫墓,死人所藏;田,人所飲食;宅,人所居處,三者于人,去兇宜等。”即在芷陽的宣太后也希望其陵墓能葬在她丈夫與兒子之間,即“西望吾夫,東望吾子”,似乎亦是按長者在西、晚輩居東的原則。秦始皇先祖已確知葬在芷陽的有昭襄王、莊襄王和宣太后。既然先祖墓均葬在臨漳縣以西,而作為晚輩的秦始皇只能埋在芷陽以東了。作壁上觀若將陵墓定在芷陽以西,顯然有悖于傳統禮制。可見秦始皇陵園選在驪山腳下完全符合晚輩居東的禮制。

其次,陵墓位置的選擇也與當時“依山造陵”的觀念相關。大約自春秋時代開始,各諸侯國國君相繼興起了“依山造陵”的風氣。許多國君墓不是背山面河,就是面對視野開闊的平原,甚至有的國君墓干脆建在山顛之上,以顯示生前的崇高地位和皇權的威嚴。春秋時期的秦公墓也受這種觀念的影響,有的“葬西山”,有的葬在陵山附近。戰國時期的秦公墓依然承襲了“依山造陵”的典范,而秦始皇陵墓造在驪山之阿也完全符合“依山造陵”的傳統觀念。它背靠驪山、面向渭水,而且這一帶有著優美的自然環境。整個驪山唯有臨潼縣東至馬額這一段山脈海拔較高,山勢起伏,層巒疊幛。從渭河北岸遠遠眺去,這段山脈左右對稱,似一巨大的屏風立于始皇陵后,站在陵頂南望,這段山脈又呈弧形,陵位于驪山峰巒環抱之中,與整個驪山渾然一體。

總之,秦始皇陵園的位置既符合晚輩居東的禮制,也體現了“依山造陵”的傳統觀念。

參考資料:

秦墓埋葬186具尸體死狀可怖,科學家是如何解開真相的?近些年來由于盜墓小說的興起越來越多的人對古墓考古產生濃厚的興趣,通過考古對古墓的研究可以了解到歷史發現古人遺留下來的痕跡為歷史研究提供更多便利。上世紀時位于驪山腳下的村民們意外發現兵馬俑從此解開了秦始皇陵的神秘面紗,然而直到現在我們都不具備挖掘秦始皇陵的條件因此直到現在都沒有輕易進行挖掘工作。雖然秦始皇陵還不能挖掘但是與秦始皇相關的陵墓例如羋月墓、秦公一號大墓都令考古隊震撼不已。

秦始皇陵被發現后由于無法進行挖掘因此考古隊就開始對秦始皇兵馬俑附近進行大范圍探尋,希望能夠找到秦始皇陵墓的真正所在地,然而考古隊意外在山西省鳳翔縣南指揮村發現另一座古墓,秦公一號大墓,這也是考古隊迄今為止發現最大的墓群,然而同時發現的還有247個盜洞與186具尸體令人痛心。

根據考古學家研究發現秦公一號墓的主人是秦景公,也就是秦始皇的先祖這一發現是所有人都十分興奮,秦公墓年代久遠規模較大雖然有兩百多個盜洞但是依然具有很高的考古價值,首先考古隊發現了完整無暇的“黃腸題湊”槨具,而且就是一套完整的小宮殿,用料更是珍貴無比,全部用的是柏木材心制作而成的,特別是構造技巧令現代專家都為之汗顏,有專家稱這絕對是奇跡!還出土3000多件文物290多個篆文石磬以及許多其他陪葬品規模巨大一共用十年的時間才全部挖掘完成。

在主墓室考古學家發現了186具尸骸,這些尸骨形狀怪異看起來不像是正常死亡。其中有166具是在棺木中20具散落在各處不完整的尸骨,根據考古學家對墓主人年代的判斷推算書這是秦國特有的陪葬制度,散落在棺材外的20具尸骨為“人牲”就是古代的戰俘或者奴隸被當成牲口陪葬,棺材中166局尸骨為殉葬棺。

以上就是網站小編空城舊憶據網絡最新關于“挖秦始皇陵死了多少專家(秦始皇陵其實已經空了)”報道資料整理發布相關事件細節!轉載請注明來

來探秘,本文標題:挖秦始皇陵死了多少專家(秦始皇陵其實已經空了)

本文地址:

/qiwenyishi/35299.html

- 上一篇:

- 下一篇: 北京天上人間打了軍長(北京天上人間打局長)

- 熱門文章

- 隨機tag

-

老書蟲看了n遍的重生古言 世界上最奇葩的觀點(世界上最奇葩的問題是 風雨交加造句(風雨交加造句話) 心似雙絲網) 嬰兒取名網站(給嬰兒取名網站) 潤是什么意思網絡用語 摩洛哥是哪個洲的國家 世界上最神奇的搖擺(世界上最神奇的搖擺動 小熊貓是浣熊嗎?不是(為兩種不同的動物) 金屏風事件(中森明菜) 世界上最貴的狗 中國最錢錢(中國錢錢是誰) 反綁(反綁架逃生演練) 中國最出名的妖精(中國妖精名字) 三個字的游戲名(三個字的游戲名字高冷) 中央已找到圣人(國家尋找圣人) 世界上最仙境的圖片(世界上最仙氣的頭像) 距地球350到359公里(每天會持續下降 中國最牛的發型師(中國最牛的發型師圖片) 刺激勁爆直擊天靈蓋 5月21日是什么日子(2023年結婚吉日 中國最東邊的國道(中國大陸最東邊) 個性情侶昵稱(個性情侶昵稱帶符號) 中國最獨有的文化(中國最有名的文化)